●新着情報

2025年12月2日 火曜日

冬の間、自然界の動植物は無駄にエネルギーを使うことなく静かに過ごします。

― 冬は腎をいたわる季節 ―

熊をはじめとした『冬眠する動物』、草木も枯れて葉を落とし『休眠』

正に『エネルギーを無駄遣いしないための自然の摂理』を実行しているのです。

本来、冬は腎精(エネルギー)を無駄遣いせず、静かに過ごす季節。

人間は冬眠できませんが、冬の間はできるだけ激しい運動は避ける方が良いですし、

日が暮れるのも早くなるため夜は早く寝る、朝はゆっくり起きるが理想的。

現実はそうもいきませんが、少し意識をしてみると良いでしょう。

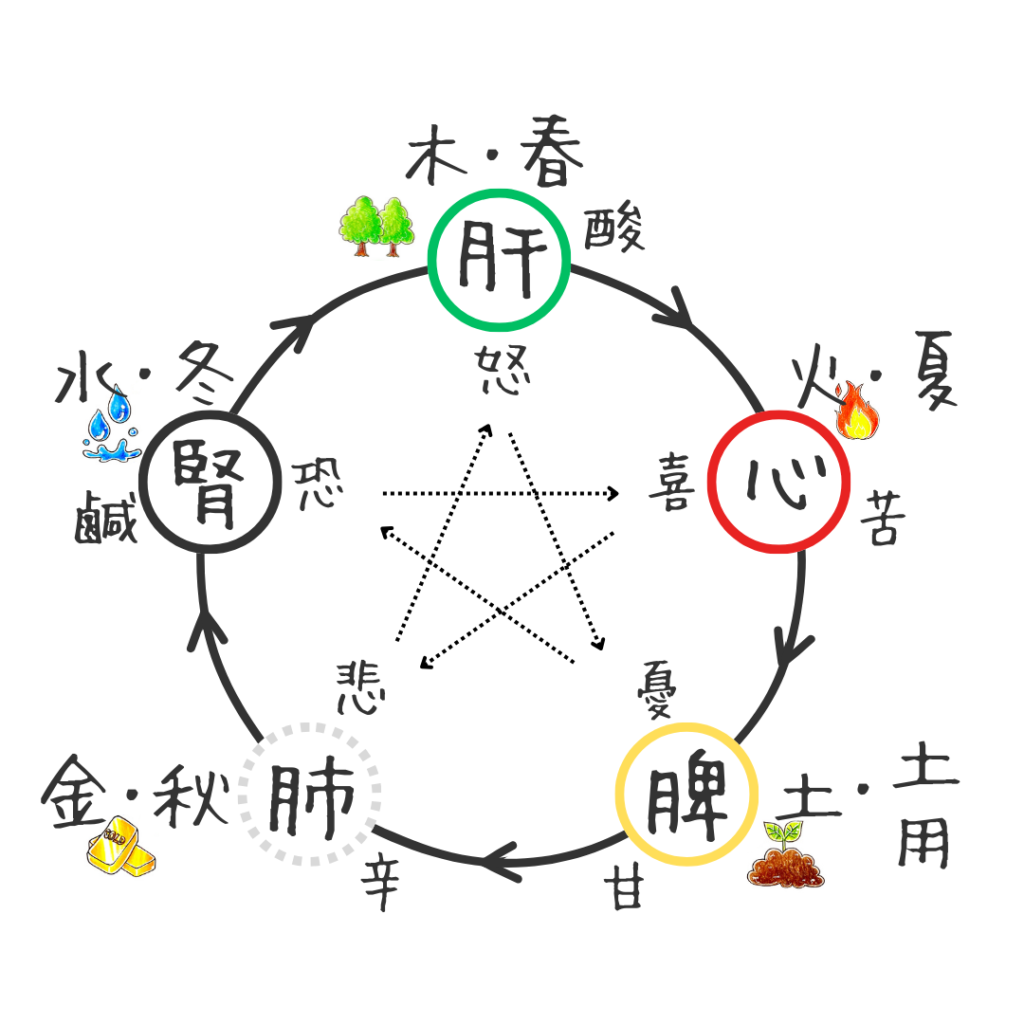

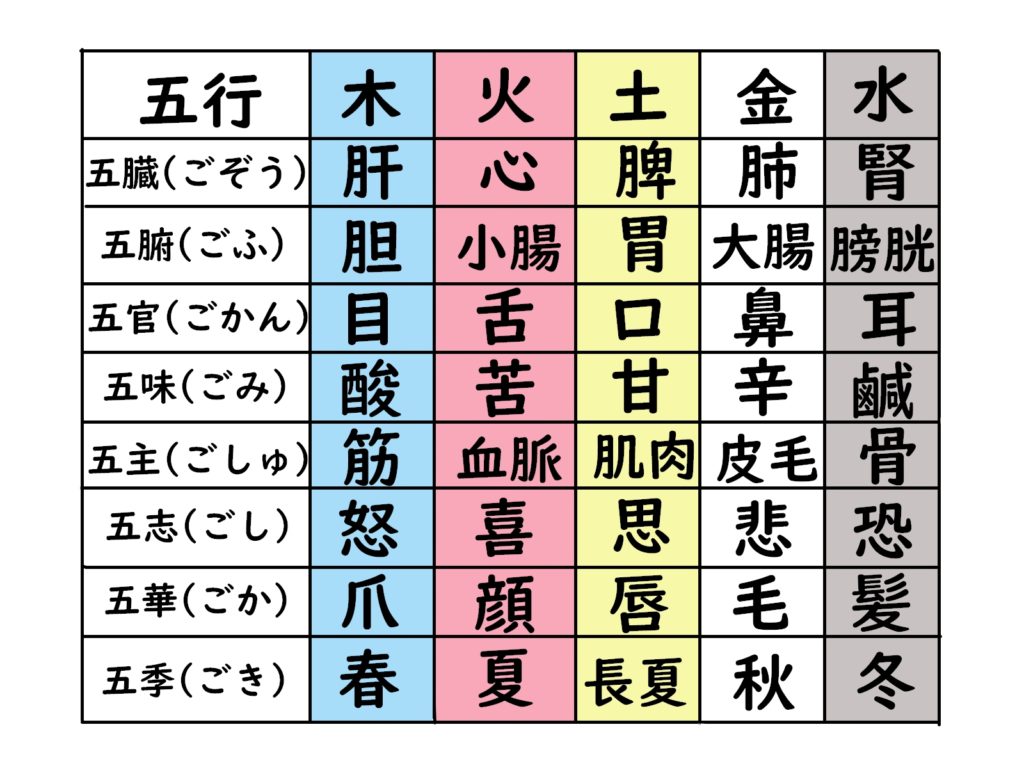

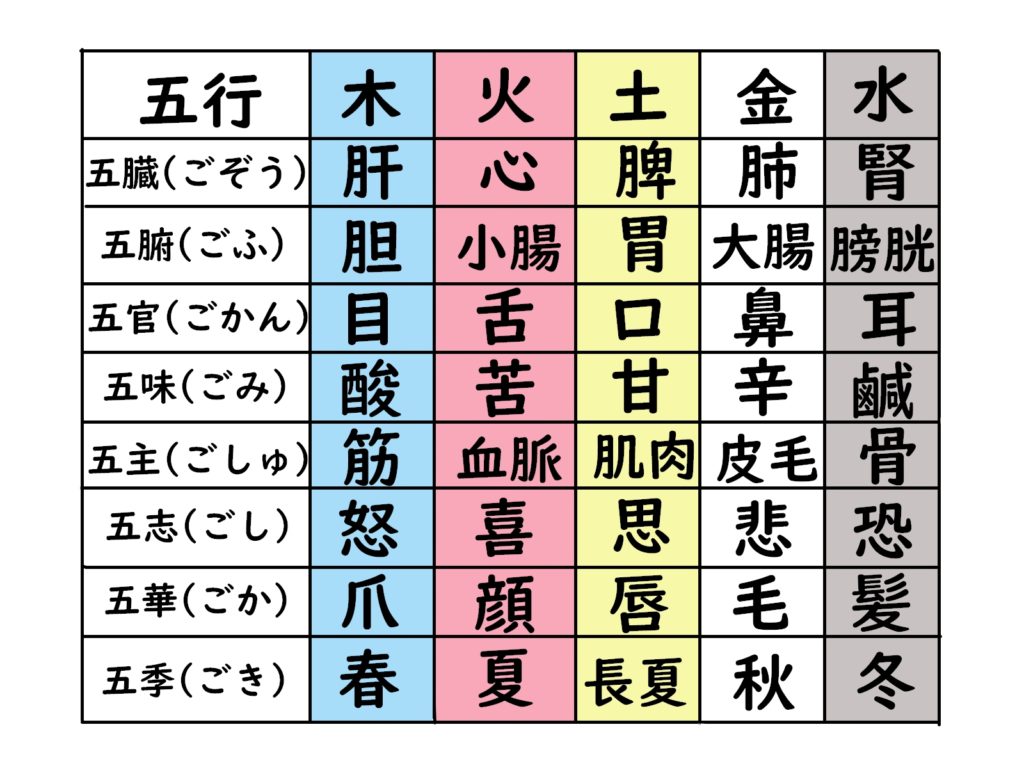

五行色体表で見てみましょう

↓

― 腎のはたらき―

生き物は親からもらった『先天の精(生命力)』と食べものなどを消化 吸収して得る『後天の精』を腎に蓄えて、生命活動を営んでいます。

漢方でいう『腎』とは泌尿器系のはたらき以外にも

① 精を蔵し、成長発達・生殖を主る

② 脾・肺と協調して水液の代謝を行う

③ 呼吸のうち、呼気は肺・吸気は腎が深く関わる

④ 腎は髄を作り出す 髄は骨を作る元であり、髄が集まって脳を作る

⑤ 腎は外生殖器と肛門(二陰)のはたらき(排尿・性交・出産・排便)に関わる

など、とても重要な働きがあります。

以前 NHKスペシャルの「腎臓が寿命を決める」(2017年10月1日放送)で、

番組内でも腎臓が各臓器の 司令塔の役目をしていると説明されていました。

西洋医学の世界でも腎臓が重要視されていると言うことですね!

漢方の世界では、数千年も前から五臓を昔の官職に例えて 腎のことを『作強(さきょう)の官』といい、「人体が強靱で細かな作業をや り抜き通す力が湧いてくるところ」という意味をもたせていました。

― 腎をいたわるには―

『冬は腎をいたわる季節』ということは先に書きましたが、

現代人は一年中変わらない生活の中で、エネルギーを消費し続けなければいけません。

季節にあった養生がしにくい現代だからこそ、

べにばな薬局では『瓊玉膏』をおすすめしています。

腎の力が衰えることを『腎虚』といい、

男性は40歳、女性は35歳から腎の力が衰え始めます。

健康長寿のためには、『腎を補う』必要があるのです。

最後に腎を補う食養生を少し…『黒いものを食べる』

昆布、ひじき、しじみ、海苔、わかめ、きくらげ、栗、黒米、黒ゴマ、黒豆、小豆

エビ、うなぎ、豚肉、鴨肉、羊肉、鹿肉

そして何より、冷やさないこと!

『腎』は腎臓のはたらきだけではなく、生命維持にとても大切なもの。

この冬も、上手に腎を補いながら来る春に備えましょう。

健康で長生きの秘訣はべにばな薬局にご相談ください!

文責

べにばな薬局 薬剤師 国際中医師

渡辺翔子 渡辺喜美江

私たちがお待ちしております!

私たちがお待ちしております!

お問合せ、ご相談は

べにばな薬局

TEL 0955-70-1881

タグ:佐賀, 冬の養生, 唐津, 漢方, 腎, 腎臓, 薬膳

カテゴリー: 新着情報 |

2025年10月21日 火曜日

土用シリーズⅢ ~秋の土用~

春の土用の頃に、胃の不調のご相談を頂いたことがきっかけで「脾」を整える季節の変わり目「土用」について注目するようになりました。

そこから始まったこの「土用の養生シリーズ」もこの秋の土用で3回目になります。

復習を兼ねてまずはお読みください

春の土用については →https://benibana-kanpou.com/date/2025/04

夏の土用については →https://benibana-kanpou.com/date/2025/07

今年は異常に残暑が長く、朝晩の空気は冷えてきたのに、木々の色づきはまだ浅く、秋の気配を探すような日々です。

そんな中でも暦は着実に冬へと向かっています。

ここで、少しおさらいを。

土用とは、四季の始まり(立春・立夏・立秋・立冬)の前18日間を言います。

今年は立冬が11月7日なので秋の土用の入りは10月20日、明けは11月6日になります。

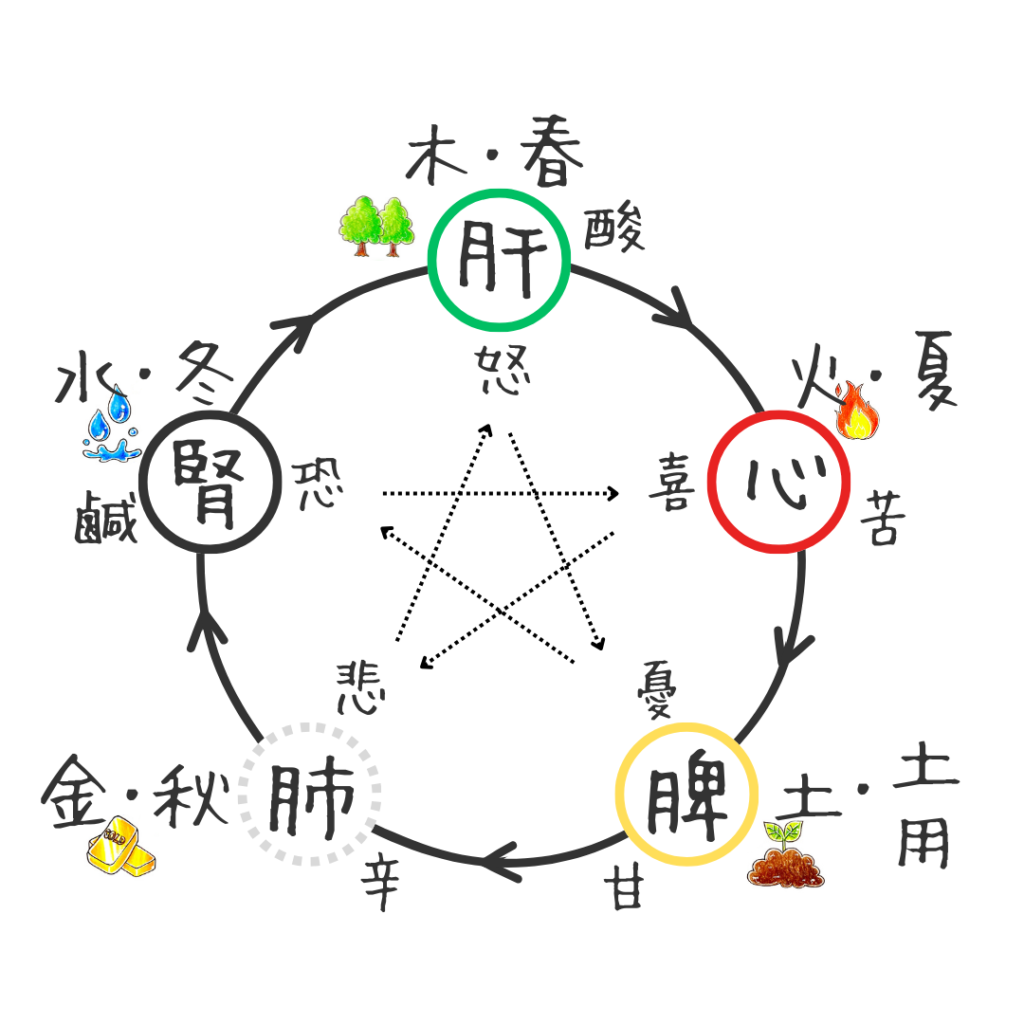

陰陽五行説では五臓と季節の関わりを説いています。

すなわち「春は肝」、「夏は心」、「秋は肺」、「冬は腎」。

そして「脾」と関わりがあるのが土用です。

季節の変わり目のこの時期は、漢方では次の季節を元気に過ごすために

「脾(消化吸収)」を整える養生期間 とされています。

8月の立秋から11月の立冬までが秋というわけですが、今年は特に残暑が厳しく体の熱を冷ますような飲食物を摂りがちでした。

そうすると脾が弱って、冬の臓器である腎に精を送ることができません。

脾は湿気や冷えに弱く、冷たいもの・甘いもの・生ものの摂りすぎで働きが鈍くなります。

秋の土用は

夏の疲れを癒やし、冬に向けて身体を整える“橋渡し”のような時期です。

特に漢方では脾を整えることで腎にしっかりと精(エネルギー)送る準備ができると考えられています。

秋の土用の時期に脾が弱っていると、冬に冷えやむくみ、免疫力の低下などが現れやすくなります。

だからこそ、秋の土用は「脾をいたわる食事」と「乾燥対策」が養生のポイントになります。

秋の土用の食養生

脾は湿気や冷えに弱いので、秋の土用には、温かくて消化に優しい食事を心がけましょう。

例えば、かぼちゃ、さつまいも、にんじんなどの自然な甘みを持つ根菜類は、脾を補う代表的な食材です。

また、味噌や生姜、ねぎなどの温性食材を組み合わせることで、体を内側から温め、巡りを良くしてくれます。

東北地方の秋の風物詩である芋煮会は、この時期にぴったりの習慣なのです。

また、乾燥が気になる季節でもあるので、肺を潤す食材も意識するとより効果的です。

れんこん、白きくらげ、梨などは、喉や肌の乾燥を和らげてくれます。

白キクラゲと梨のコンポートなどはいかがでしょう?

ただし梨は冷やす性質があるので、生姜も一緒にがお約束。

秋の土用は、冬を元気に迎えるための「準備期間」

夏の疲れがまだ残って「なんとなく疲れやすい」、「冷えやだるさを感じるようになってきた」などからだの不調だけでなく、感情面でも「なんとなく感傷的」になりやすい時期です。

私も晩秋の夕暮れは、なんとなく感傷的になってしまいます。

そんな時こそ、土用の養生を思い出してみてください。

季節の節目は、自然からの“深呼吸してね”というメッセージ♪

どうぞご自身の心と体に、やさしい時間を贈ってあげてください。

自分の体と心に耳を傾けることで、冬の冷えや不調を未然に防ぐことができますよ。

文責

べにばな薬局 薬剤師 国際中医師

渡辺喜美江

私たちがお待ちしております!

私たちがお待ちしております!

お問合せ、ご相談は

べにばな薬局

TEL 0955-70-1881

タグ:佐賀, 唐津, 漢方

カテゴリー: 新着情報 |

2025年10月18日 土曜日

私たちの薬局では、昔ながらの知恵を活かして漢方の軟膏をひとつひとつ手作りしています。

街の薬局で作ることができる漢方の軟膏は二種類あり、そのうちの1つ中黄膏は美しい黄色が、いかにも炎症を鎮めてくれそうな軟膏です。

(前回の中黄膏と華岡青洲についてのお話はコチラ⇒https://benibana-kanpou.com/news/2430.html )

もう一つは中黄膏と同じく古の知恵に学んだ紫雲膏です。

今回はその紫雲膏に焦点を当ててみましょう。

紫雲膏は、その名の通り赤紫色が美しい軟膏。見た目にも癒やされるやさしい処方です。

紫雲膏は江戸時代の名医華岡青洲が創薬した漢方軟膏で、構成生薬の「紫根」と青洲の通称名「雲平」が紫雲膏の名前の由来と言われ、現在でも「一家にひと瓶」の常備薬として頼りになる優秀処方です。

★こんな方に

ひび、あかぎれ、しもやけ、あせも、ただれ、かぶれ

外傷 火傷

痔の痛み、肛門裂傷

魚の目 など、様々な皮膚疾患にお使い頂けます。

★紫雲膏の主な成分

紫根(シコン):ムラサキの根

清熱涼血、解毒作用があり、発疹や傷の治癒に役立ちます。

当帰(トウキ):トウキの根

補血、強壮、鎮痛、鎮静作用があり、婦人病などの漢方薬に配合されています。

当帰の名前の由来には、婦人病を患った妻が夫が家に寄りつかなくなったので、この薬草を煎じて飲み、回復した時に「恋しい夫よ、当(まさ)に家に帰るべし」と言ったという中国の伝説も。

★紫雲膏エピソード

エピソード1:火傷にすぐ対応できた安心感

閉店間際、「油で火傷をした!」とエプロン姿で飛び込んできた女性。

すぐに冷却と紫雲膏の処置をお伝えしたところ、翌朝「水疱もできず、痛みもなくて助かりました。」とわざわざお礼に来て下さいました。べにばな薬局で作った記念すべき第一号の紫雲膏でした。

エピソード2:痛い魚の目にも効果を発揮

「魚の目が痛くて歩けない。」とお悩みの方。

痛いのでゆるゆるの靴を履いて、足骨格のバランスが崩れています。足骨格のバランス調整を指導しながら紫雲膏を患部に貼って頂きました。「魚の目取れました!」と取れた点のような魚の目を見せに来られました。

その3:乾燥肌を優しく保護

潤す作用があるので、乾燥しやすい唇の保護や割れた唇の修復、カサカサ肌のアトピー製皮膚炎やナイトクリームとしてご愛用の方も。

★紫雲膏作りは温度管理が重要!

「ごま油を煮て、そこへミツロウと豚脂を入れて溶かし、次いで当帰を入れて香ばしい香りがしたら、紫根を加え鮮明な赤紫色になったら速やかに火からおろし、布で漉して冷却して軟膏とする」と薬局製剤指針にはあります。

書くと簡単なようですが、実は紫雲膏作りは温度管理が大変なのです。

紫雲膏の鮮やかな赤紫色は、紫根に含まれる天然色素「シコニン」によるものですが、この美しい色は熱にとても敏感。

温度管理を誤ると、せっかくの有効成分が変性してしまい、色も効能も損なわれてしまいます。

抽出中は、油が赤紫色に染まっていく様子を観察します。香ばしい香りがたち、色がしっかり出たらすぐに火から外すのがコツ。温度管理と共に五感を使った見極めも大切です。

★昔の人はどうやって温度管理をしていたのでしょう。

江戸時代の紫雲膏作りでは、現代のような温度計は当然ありません。

「昔の人はどうやって繊細な温度管理をしていたのかなぁ」と、私は温度計とにらめっこしながらいつも考えていました。

恐らく、それは職人の五感と経験によるものだと思います。

- 色の変化で判断

紫根を油に入れたときの色の移り変わり(赤紫→濃紫)を目で見て、抽出の進み具合を判断していた。 - 音や香りで見極め

油が加熱されると香ばしい香りが立ちます。これらを頼りに、火加減や抽出のタイミングを調整していた。 - 肌感覚で温度を測る

油の温度は、指先や竹串を使って「熱さの質感」を確かめることもあったようです。湯加減を手で測るような感覚ですね。 - 火の種類と距離で調整

薪や炭火を使い、火元との距離や火力の強さを調整することで、間接的に温度をコントロールしていた。 - 経験の蓄積

何度も作る中で「この色になったら火を止める」「この香りが出たら抽出完了」といった身体に染み込んだ知識、経験がまさに「職人技」。温度計以上の精度を生んでいたと思われます。

昔の人はきっと、色、音、香り、肌でタイミングを計っていたのでしょう。便利な世の中になって現代人が失ったもの、昔の人の感覚は本当に鋭かったんだと感動します。

私たちは開業以来、手作りにこだわって紫雲膏を作り続けています。

江戸時代の職人技には達していないかも知れませんが、おかげさまで口コミやリピーターも増えて感謝です。

時代を超えてあなたのお肌の悩みに、生薬の力と手仕事のぬくもりのある紫雲膏をお役立て下さい。

★地方発送承ります

症状をお伺いしたうえで、地方発送も可能です。お気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご予約先

↓

電話0955-70-1881もしくはLINEにて

文責

べにばな薬局 薬剤師 国際中医師

渡辺喜美江

私たちがお待ちしております!

私たちがお待ちしております!

べにばな薬局

TEL 0955-70-1881

カテゴリー: 新着情報 |

2025年9月3日 水曜日

街の薬局の調剤室で今も手作りされている漢方軟膏。

中でも「紫雲膏(しうんこう)」と「中黄膏(ちゅうおうこう)」は、昔ながらの知恵が詰まった外用薬です。

市販品もありますが、私たち「べにばな薬局」では、ひとつひとつ手作業で仕上げています。手間はかかりますが、その分使う人のことを思いながら作る時間は私たちにとって、とても大切なひとときです。

今回は、黄色が美しい「中黄膏」についてご紹介します。

#中黄膏 べにばな薬局謹製

#中黄膏 べにばな薬局謹製

★中黄膏のルーツと物語

中黄膏は、江戸時代の名医・華岡青洲先生が創設した私塾「春林軒」で伝えられた14種類の軟膏のひとつです。青洲先生は、世界で初めて全身麻酔による乳がん手術を成功させたことで知られています。小説『華岡青洲の妻』などでご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

外科に長けていた青洲先生だからこそ、漢方軟膏の創薬にも深い知見があったのでしょう。

中黄膏はそんな歴史の中で生まれた自然の力を活かした外用薬です。

中黄膏は『薬局製剤指針』にも記載されており、急性の化膿性皮膚疾患(はれもの)の初期や、打ち身・ねんざなどの効能効果がある軟膏です。

★主な成分とその働き

鬱金(ウコン)

鬱金の原形生薬 #きぐすり.com より画像拝借

鬱金の原形生薬 #きぐすり.com より画像拝借

鬱金の花 #きぐすり.com より画像拝借

鬱金の花 #きぐすり.com より画像拝借

ショウガ科の根茎で、味は辛・苦、性質は涼。 気や血の巡りを整え、痛みを和らげる働きがあります。月経痛や打撲、胃の不調にも使われ、健康食品や香辛料(ターメリック)としてもおなじみですね。カレーの黄色や、昔のたくあんの色付けにも使われていました。

黄檗(オウバク)

黄檗の原形生薬 #きぐすり.com より画像拝借

黄檗の原形生薬 #きぐすり.com より画像拝借

黄檗の花 #きぐすり.com より画像拝借

黄檗の花 #きぐすり.com より画像拝借

胃作用があります。炎症や打撲、肺炎などにも用いられ、防虫効果もあるため、昔は大切な書類用の紙や、和服を包む風呂敷を染めるのにも使われていたそうミカン科の樹皮で、味は苦、性質は寒。 熱を鎮め、湿気を取り除き、殺菌や健です。

地方によっては産着を染める風習もあったとか…自然の力ってすごいですね。

★こんな時におすすめです

・おむつかぶれ

・あせも

・アトピーとあせもが混在した皮膚炎

・赤みと熱感が強く、化膿しているニキビやできもの

★私の体験から

高齢の父が帯状疱疹に気づかず、湿布を貼ってしまったことで症状が悪化したことがありました。

病院では抗生物質の軟膏が処方されましたが、あまりに痛々しくて…。中黄膏をガーゼに広げて貼ってみたところ、患部が乾いて赤みが引き、回復が早かったように感じました。

帯状疱疹は「湿熱証」とされるため、オウバクの熱を鎮める・湿を去る・殺菌する力が、ちょうどよく働いたのかもしれません。身内のことなので気づくのが遅れてしまいましたが、良い症例を見せてもらえたことに感謝しています。

★手作りの工程と想い

ごま油をじっくり2時間ほど加熱し、ミツロウを加えて手で触れる位まで冷まします。そこにウコン末とオウバク末を加え、時々かき混ぜながら仕上げていきます。手間はかかりますが、愛着のある軟膏です。

「青洲先生は、乳がん手術の傷にどんな軟膏を使ったのかな…」 そんなことを思いながら手作りする時間は、私にとってとても贅沢で、心が整うひとときです。

★地方発送承ります

症状をお伺いしたうえで、地方発送も可能です。お気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご予約先

↓

電話0955-70-1881もしくはLINEにて

★華岡青洲ゆかりの地へ

和歌山県紀の川市には、華岡青洲の偉業を称える「華岡青洲顕彰記念公園」があります。

和歌山へお出かけの際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

文責

べにばな薬局 薬剤師 国際中医師

渡辺喜美江

私たちがお待ちしております!

私たちがお待ちしております!

べにばな薬局

TEL 0955-70-1881

カテゴリー: 新着情報 |